1977级考生田穗蓁:我跟女儿说,老爸改变命运花了五毛钱

63岁的田穗蓁始终记得两笔钱。第一笔,一套四册的日语广播教材,总价一块三毛九分。第二笔五毛钱,是他参加1977年高考时的报名费。

四十多年前,田穗蓁“上山下乡”,去了上海崇明岛东滩的前哨农场,干农活、挑大堤之余,通过广播自学日语。四年多的时间里,他在很多人的不理解中,抱着求知欲和决心坚持了下来。

直到高考恢复,努力才有了戏剧性的回报——他去上海外国语学院学习,后来的大半辈子都在和日语打交道。“我跟女儿说,老爸改变命运花了五毛钱。”田穗蓁说。

“想学一门本事”

和高考恢复一样,田穗蓁至今觉得学日语也是一种历史机遇。

1972年,时任日本首相田中角荣访华,中日邦交正常化。这让学日语成为一种可能。田穗蓁清楚记得那个日子,1973年3月5日,正好是学雷锋日那天,复旦大学办的日语广播开播。隔着无线电,20岁的他像看到了一根救命稻草,紧紧握住。

他特意回市区书店买配套教材,第一本教材很薄,一毛三分钱,够学两个月。然后是第二本、第三本、第四本,加起来一块三毛九分钱,这是一年的广播课程。

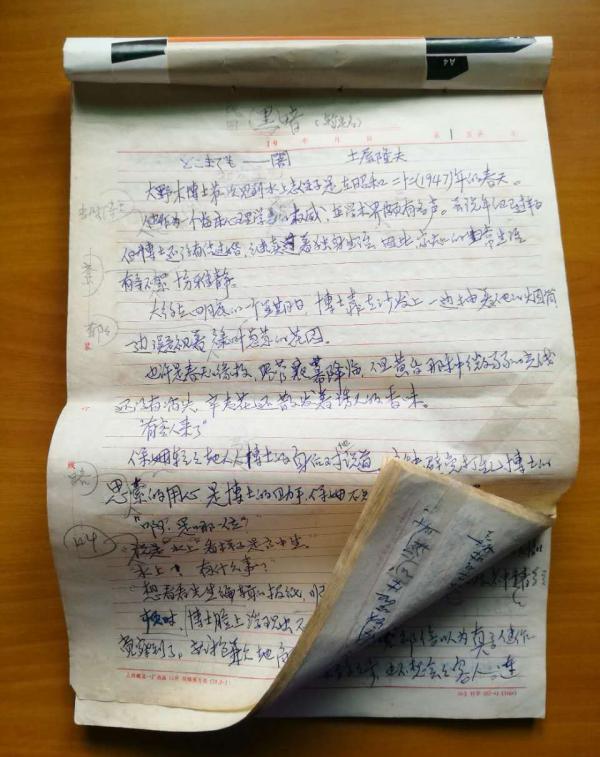

田穗蓁将四本教材装订在了一起,至今保存完好。泛黄的纸张上,标注着当年每天的广播时间,从周一到周六,每天四个时间段,每次半小时。周日则是复习时间。

田穗蓁将四本教材装订在了一起,至今保存完好。受访者供图

田穗蓁当年尝试在信纸上翻译日本侦探小说,至今留有多本译稿。受访者供图

白天,田穗蓁要在农场干活,学日语总是在晚上。好在每两天内容是一样的,“八个时间段里保证一个时间在听。”他回忆说。

在农场,田穗蓁种过地,造过房子,打过农具。印象最深的则是挑大堤。那通常是在农闲的冬季,他的工作是从海边挖起沙泥,夯筑到一百米外的大堤上。到了来年,位于长江出海口的崇明岛,又会在东滩围出新的土地。

脚下的冰棱总是划破半筒套鞋的鞋底,冰融化后,水渗上来,一阵阵的冰凉。工具也很简陋,一根扁担外加两个箩筐。田穗蓁一天忙下来,全部的成就是三个立方米的土方。

白天的劳作没有中断他的日语学习。从第一年跟着广播学,后来翻简易字典自己看日文书、报纸,他还尝试着自己在信纸上翻译日本侦探小说,至今留有多本译稿,“肯定知道不能发表,就为了锻炼自己。”

在农场,宿舍八人一间,上下铺,没有桌子。他不分寒暑,经常躺坐在床上,隔一块板在腿上,腿麻了,松一松继续学。收音机放在床头,无线电带来远方的知识。

“总不能一辈子干农活吧,就是想学一门本事。”田穗蓁回忆,当时周围很多人不理解他的坚持,说学外语有什么用啊,“是看不到未来,但我就是坚定信念,一定要学一门本事。”

四十年前的日语高考

田穗蓁至今感念当年同寝室的“场友们”。

“抽烟喝老酒的寝室也有,但我们寝室都是积极向上。”田穗蓁说,寝室里有人学英语,有人爱文学,有人研究半导体。

尤其那位英语极好的室友,是老三届的毕业生,有底子,家里也有海外背景。“尼克松访华后,国外科技杂志进来了,家里给他寄《Science News》,他就翻译给我们听。”田穗蓁说,他印象最深的是得知大洋彼岸粮食、棉花的产量,惊讶于竟如此之高。

“像看科幻小说一样的,”田穗蓁说,这打开了他的眼界,“才感到自己没有知识文化,下定决心要学。”

在这之前,田穗蓁也尝试向室友请教,通过广播学英语。“但是那时候已经上到高级班了,跟不上啊。”田穗蓁回忆说,他小学五年级时,文革开始了,去崇明农场前虽然念了四年中学,但那会儿教的和高考关系不大。直到日语广播开播,他抓住机会,从零学起,才渐渐掌握一门外语。

在农场的最后一年,田穗蓁到了场部的政宣组工作,负责广播台。1977年10月的一天,田穗蓁照常转播中央人民广播电台,收音机那头竟传来高考恢复的消息。虽然因为纪律没法庆祝,“但心里特别特别高兴,像在汪洋大海中看到了一丝希望。”

报考条件很宽松,等正式文件下来,田穗蓁立马报了名,他在志愿上选了上海外国语大学、复旦大学、厦门大学——都是有日语专业的。备考只有四十几天,田穗蓁每天早上3点起床,赶在工作开始前学习。他们农场没有现成的教材,有人拿来老三届的资料,大家轮着看。“没人教,走了很多弯路,代数方程最后也没掌握。”他笑着回忆。

“上海的农场是很开明的,年轻人当领导也比较多,大家都想去考试。”田穗蓁说,高考那天,农场还专门派了拖拉机,把农场的考生们送到了附近的考点“牛棚镇小学”。

一周后,语言加试。考试是在县城里的崇明中学,现在20分钟的车程,在当时很不好走,田穗蓁提前一天赶到县城。上午笔试,考单词、造句和翻译,下午面试,考听说。

后者对田穗蓁是个难题。他当时能看懂日文报纸,却听不懂日文。“进去以后,老师说你为什么要学日语,我都听不懂,没法对话。”田穗蓁回忆,“后来老师用中文让我选一份阅读材料,我就读了三份材料,后来校园里碰到,那个老师看到我,认出来了,说我当时朗读还不错。”

大半辈子跟日语打交道

体检结束,田穗蓁在农场等来了一份特殊的录取通知书——“上外宝钢日语班”。

他回忆说,这是当时的一个特殊安排,特大工程宝钢项目即将上马,要引入日本的先进设备,急需大量翻译人才。等不及四年,项目只有一年半学习时间,就去了宝钢。

1980年,田穗蓁第一次以翻译的身份,跟随去日本考察高炉,1984年宝钢高炉要开工,一批技术人员去日本实习,田穗蓁又同行了三个月。他后来的工作始终和日语打交道,抽调到上海外事办,负责上海与日本多个城市的交流事务,跟随多任市领导出访日本......三年前从上海外事办新闻文化处调研员位置上退休后,他现在还在做些相关的公益工作。

63岁的田穗蓁在家中。退休后,他仍然在从事日语相关的公益活动。澎湃新闻记者 周航 图

“当时很多人不敢去考,”如今回看,田穗蓁觉得当年的勇气很重要,很多人或许具备实力,却没有报考,这其中就有他的妻子包静。

田穗蓁和包静是在农场认识的,两人年龄差一岁。不过,1977年没敢报名的包静,次年还是参加了高考,考取了华东化工学院,同样迎来人生转折。两个人也在1982年结婚。

“至少高考给了平民百姓和富家子弟一次平等竞争的机会。”出生于普通家庭的田穗蓁想不出有更好的方案。

不过,2003年生过一场大病、自称“拣回一条命”的他也觉得,认真学习固然重要,但像当年那样如饥似渴,废寝忘食,也是违背了客观规律。

“现在人生选择更多,机会也更多,”田穗蓁觉得,现在的学生对待高考应该有更好的心态,“考进大学后,实践也很重要,去了解这个社会。”

作者:澎湃新闻记者 周航

来源:澎湃新闻 · 浦江头条